ここから本文です。

![]() 2025年01月23日

建設局, (公財)東京動物園協会

2025年01月23日

建設局, (公財)東京動物園協会

都立動物園・水族園からのお知らせ 第17号

今年度第17回の都立動物園・水族園のイベント情報を下記のとおりお知らせします。

記

多摩動物公園

葛西臨海水族園

多摩動物公園

1.「初心者野鳥観察会」参加者募集!

多摩動物公園(園長 渡部浩文)では、初心者向けの野鳥観察会を開催します。

観察会では早朝の園内を歩きながら、動物園スタッフと一緒に野鳥を観察します。身近な野鳥に興味はあるけれど、じっくり野鳥を観察したことのない方や、双眼鏡の取扱などを知りたい方を対象とした、初心者向けの野鳥観察会です。

身近な野鳥(ジョウビタキ)

野鳥を探している様子

(1)日時

令和7年3月9日(日曜日)

8時15分~11時30分[雨天中止]

※受付開始:8時00分 正門にて

(2)場所

ウォッチングセンター内動物ホール、多摩動物公園園内

(3)対象

小学生以上の野鳥観察初心者(小学生は保護者同伴)

(4)定員

30名 ※事前申込制

(5)持ち物

双眼鏡をお持ちであればご持参ください。

※貸出用もありますが、数には限りがありますのでご了承ください。

(6)内容

動物ホールでのガイダンスと園内での野鳥観察

※園内にいる身近な野鳥を動物園スタッフと一緒に観察します。

※雨天中止。中止の場合は前日の15時00分に決定し、代表者の方へEメールにて連絡いたします。

(7)応募方法

多摩動物公園公式サイト(東京ズーネット(外部サイトへリンク))の受付フォーム(外部サイトへリンク)からお申込みください。

受付フォーム

お申し込みの際は、@tokyo-zoo.net及び@kintoneapp.comからのEメールを受信できるよう、迷惑メールフィルターやメールソフトを設定してください。特に携帯電話からお申し込みの方はご注意ください。なお、お申し込み後に自動返信メールが届かない場合は、多摩動物公園教育普及係までご連絡ください。

問い合わせ先

多摩動物公園教育普及係

電話 042-591-1611(代表)

※受付時間は9時30分〜17時00分

(8)締切

令和7年2月11日(火曜日・祝日)送信分まで有効

※応募はひとり1回に限ります。また、1回につき2人分応募できます。同じ応募者による複数の応募はすべて無効となりますのでご注意ください。

※応募者多数の場合は抽選とし、2月17日(月曜日)までに当落に関わらずお知らせします。

(9)注意事項

- 1)坂道の多い園内を2時間ほど歩きます。歩きやすい靴で参加してください。

- 2)プログラム実施後にアンケートを実施しますので、ご協力をお願いいたします。

- 3)プログラムの様子は写真で記録し、個人が特定できない形で広報や報告書などに使用する場合があります。

葛西臨海水族園

2.トークイベント「新たな魚のエサについて考える」開催!

葛西臨海水族園(園長 錦織一臣)では、水産資源である魚を大切に利用し続ける方法についてお話しするトークイベント「新たな魚のエサについて考える」を開催します。

近年、海洋環境の変化などにより、主要な水産資源である魚種の漁期や漁場の変化、漁獲量の減少傾向が続いています。この影響は、魚の養殖や水族館などで飼育している生き物に与えるエサにもおよんでいます。

今回は、葛西臨海水族園で使用しているエサやクロマグロのエサの工夫について飼育スタッフがお話しします。さらに、環境にやさしく、持続可能な養殖魚の餌料を研究している国立研究開発法人水産研究・教育機構の研究者をお招きし、昆虫であるアメリカミズアブの幼虫を活用した飼料研究をご紹介いただき、その飼料を使って育てた養殖マダイの試食イベントも行います。

海の豊かさを守り、これからもずっと魚を利用し続けていくためにできることを、一緒に考えてみませんか?

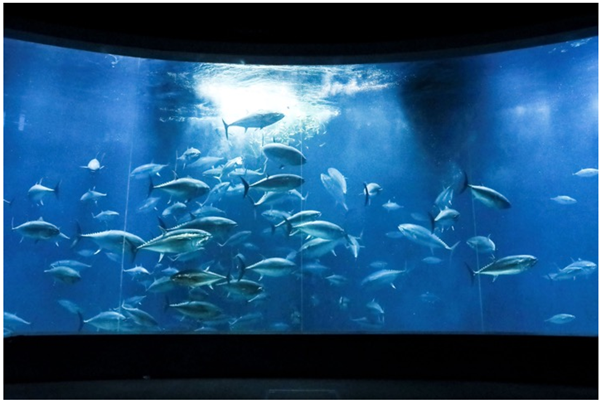

クロマグロがエサを食べる様子

1.トークイベント

(1)日時

令和7年2月1日(土曜日)、2日(日曜日)

各日11時30分~12時00分、13時30分~14時00分

(2)場所

本館2階レクチャールーム

(3)定員

各回 先着80名

(4)対象

どなたでも参加できます(内容は小学校高学年以上向けです)

(5)参加費

無料

(6)内容

1)「水族園のエサとクロマグロのエサの工夫について」

講師

葛西臨海水族園飼育スタッフ

2)「昆虫で海の魚を育てる!」

講師

安藤忠(あんどうただし)氏(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所研究員)

要旨

最近の養殖魚はとてもおいしいです。というのは、全国で様々なブランドが立ち上がってきているため競争が激しいからです。でも、今、世界的な原料不足のため、飼料の価格が高騰しています。せっかくおいしくなった養殖魚が大ピンチなのです。そこで、私たちは食品リサイクルで昆虫を育て、この昆虫を養殖魚のエサに加工して育てる技術の開発に取り組んでいます。淡水魚は昆虫をよく食べますが、海に昆虫は生息しません。そのため、昆虫で海の魚を育てることは簡単ではありませんでした。今回は、どこまで技術開発が進んだかについて紹介します。

安藤氏プロフィール

1965年秋田県生まれ。博士(水産学)。国立研究開発法人水産研究・教育機構では、これまで、カレイ、マダイ、マグロ、ブリ、ウナギなどの内分泌と消化に関する研究を進め、最近は昆虫等をエサに海の魚を育てる研究に携わっています。北海道、長崎、横浜と異動してきました。北里大学海洋生命科学部客員教授を兼任。趣味は生き物を見たり育てたりすること。

安藤忠氏

2.試食イベント

(1)日時

令和7年2月1日(土曜日)、2日(日曜日)

各日11時00分~15時00分

(2)場所

レストラン「シーウィンド」

(3)定員

各日先着250名(なくなり次第終了します)

(4)対象

どなたでも参加できます

(5)参加費

無料

(6)内容

昆虫(アメリカミズアブ幼虫)を活用した飼料で育成したマダイの試食

昆虫を加工したエサを使って育てたマダイ

3.飼料研究紹介動画の上映

本館2階レクチャールームにおいて、水産研究・教育機構のYouTubeチャンネル「ふらっとらぼ(外部サイトへリンク)」で公開されている、飼料研究紹介動画を上映します。

ふらっとらぼURL

日時

- 令和7年2月1日(土曜日)9時30分~17時00分

- 令和7年2月2日(日曜日)9月30分~15時00分

(各日11時30分~12時00分、13時30分~14時00分の間を除く)

協力

- 国立研究開発法人水産研究・教育機構

- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

- 株式会社 ハーツ

3.「Deep of Wonder不思議な深海の生き物たち2025」開催!

葛西臨海水族園(園長 錦織一臣)では、深海の魅力を伝えるさまざまなプログラムを開催します。葛西臨海水族園で展示している深海生物の多くは、水族園のスタッフが漁船に乗ったり、釣りをしたりして集めたものです。深海と海面の水温差が小さくなる冬は、深海生物採集のベストシーズンです。深海生物の観察にふさわしいこの時期に、魅力たっぷりの深海の世界を一緒にのぞいてみませんか?

1.深海トークショー

水族園における深海生物の採集について、スタッフからお話しします。さらに、水産業に関する研究機関である国立研究開発法人 水産研究・教育機構の研究者を講師としてお招きし、今まであまり食べられていなかった深海魚の活用方法についてお話しいただきます。

過去の実施の様子

(1)日時

令和7年2月22日(土曜日)10時00分~11時00分

(2)場所

本館2階 レクチャールーム

※ウェブ会議サービス「Zoom」を実施使用したハイブリッド実施

(3)定員

レクチャールーム 30名

オンライン 100名

※事前申込制(先着順)

(4)対象

どなたでも参加いただけます。

※内容は小学校高学年以上向けです。

(5)参加費

無料(入園料も無料となります)

(6)内容

1)「深海生物を採ってくる」

講師

増渕和彦(ますぶちかずひこ)(葛西臨海水族園調査係)

時間

10時00分~10時30分

2)「深海性の低利用・未利用魚をもっと身近に」

講師

下光利明(したみつとしあき)氏(国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査センター漁業第二グループ)

時間

10時30分~11時00分

※講演後、実施参加者向けに採集道具や標本を用いた解説を行います(自由参加)。

調査船とした二隻の沖合底びき網漁船

要旨

「低利用・未利用魚」とは、一般に、マダラやヒラメのように皆さんがよく見聞きする魚とともに獲れるにもかかわらず、見た目や知名度などにより食用にならないか、低い値段でしか評価されない魚のことを言います。北東北の太平洋沿岸では、長らくスルメイカやさば類が水産業を支えてきました。近年、これらの魚が獲れなくなり、その先行きも見えない状況です。将来にわたって水産物に囲まれた私たちの食卓を守るためには、特定の魚ばかり獲り続けるわけにはいきません。一方で、深海魚は多くが低利用・未利用魚です。そこで、水産研究・教育機構開発調査センターは深海魚をおいしく食べられるようにするための調査を行っており、今回はその取組について紹介します。

下光氏プロフィール

1991年広島県生まれ。2016年東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科を修了し、現職。採用後はいか釣漁業や沖合底びき網漁業の調査に従事。博士(海洋科学)

下光利明氏

(7)応募方法

葛西臨海水族園公式サイト(東京ズーネット(外部サイトへリンク))の受付フォーム(外部サイトへリンク)からお申し込みください。

受付フォーム

お申し込みの際は、@tokyo-zoo.net及び@kintoneapp.comからのEメールを受信できるよう、迷惑メールフィルターやメールソフトを設定してください。特に携帯電話からお申し込みの方はご注意ください。なお、お申し込み後に自動返信メールが届かない場合は、葛西臨海水族園教育普及係までご連絡ください。

問い合わせ先

葛西臨海水族園教育普及係

電話 03-3869-5152(代表)

※受付時間は9時30分〜17時00分

締切

実地参加

令和7年2月15日(土曜日)送信分まで有効

オンライン参加

令和7年2月20日(木曜日)送信分まで有効

※1月23日(木曜日)から募集を開始し、先着順で受け付けます。

※締切前に定員に達した際は、葛西臨海水族園ホームページでお知らせします。

※お申し込みの際ご提供いただいた個人情報は、当該イベントに関するご連絡のみに使用します。また、データの保管や削除など、個人情報については厳重な管理をいたします。

2.かさりんBASE!深海

“深海”の世界をご紹介!水族園の調査で採集された貴重な深海の生き物の標本や採集方法を紹介します。また、水産研究・教育機構が調査を進めている、今まであまり食べられていなかった深海魚の活用方法についてもご紹介します。

(1)日時

令和7年2月23日(日曜日)、24日(月曜日・祝日)10時00分~16時00分

(2)場所

本館2階 レクチャールーム

(3)内容

いろんな深海生物の標本を観察してみよう!

深海ってどんなところ?

体験や実験を通して、深海の特殊な環境を紹介します。

深海にはどんな生き物がいるの?

深海には、さまざまな姿形をした生き物がたくさんくらしています。標本を見ながら、深海の生き物の姿形をじっくり観察してみましょう。

深海の生き物はどのようにやってくるの?

水族園で展示している深海生物がどのようにやってくるのかを紹介します。

「深海性の低利用・未利用魚をもっと身近に」

水産研究・教育機構が調査を進めている、今まであまり食べられていなかった深海魚の活用方法について紹介します。

(4)対象

どなたでも参加できます。

(5)参加費

無料

協力

国立研究開発法人水産研究・教育機構

個人情報の取扱いについて

イベント等のお申込みの際にいただいた個人情報については、該当イベントのご案内以外に使用しないものとします。また、データの保管や削除など、個人情報については厳重な管理をいたします。

|

|

|

|

※別紙1 新しい動物園・水族園の楽しみ方(PDF:240KB)

※別紙2 ご案内(PDF:192KB)

| 問い合わせ先 (1.多摩動物公園の「初心者野鳥観察会」のお知らせについて) (公財)東京動物園協会【多摩動物公園】教育普及係 電話 042-591-1611(代表)17時00分まで Eメール tama_kouhou(at)tzps.or.jp 建設局公園緑地部管理課 電話 03-5320-5365 Eメール S0000378(at)section.metro.tokyo.jp (2.葛西臨海水族園の「トークイベント「新たな魚のエサについて考える」」、「Deep of Wonder」のお知らせについて) (公財)東京動物園協会【葛西臨海水族園】教育普及係 電話 03-3869-0284 Eメール kasai_kouhou(at)tzps.or.jp 建設局公園緑地部管理課 電話 03-5320-5365 Eメール S0000378(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.